揭秘 Claude Code:最强 AI 编程工具为何选择“黑框”?

Claude Code 为什么选择“黑框”?这背后有什么不为人知的秘密?

Claude Code 的黑框界面,让很多人感到不解甚至吐槽,这与 2025 年我们对 AI 编程工具的期待似乎格格不入。然而,这种看似简陋的设计并非倒退,而是一种返璞归真。为什么这么说?原因主要有两点:

- 编辑器的碎片化问题:Anthropic 公司的开发者们使用的编辑器多种多样,包括但不限于 VS Code、Vim、Emacs 等。如果 Claude Code 只支持某一款编辑器,那么势必会排斥其他用户。为了解决这一难题,选择最通用的终端作为载体,能够确保所有用户都能无差别地使用,实现了最大的兼容性。

- UI 反而成为 AI 的枷锁:当我们追求华丽的界面和复杂的交互时,却往往忽略了一个核心问题:这些 UI 元素会限制 AI 的能力。AI 编程的核心是感知、规划、行动,这些都与界面的美观度无关。终端的丑到极致反而能让 AI 摆脱 UI 框架的束缚,自由调用一切系统能力。对用户来说,认知负担也降到了最低,你只需要用自然语言描述需求,而无需学习复杂的界面操作。

因此,Claude Code 选择终端是一种战略性的选择,它回归了编程的本质,让 AI 更好地发挥其感知能力。同时,它还拥有超大的 Token 额度,这让它在处理复杂项目时拥有了无与伦比的优势。

如何让 Claude Code 效率翻倍?掌握“谋、定、动”三字诀

想要用好 Claude Code 这样的 AI 编程工具,光有好的工具还不够,还需要掌握正确的方法。作者将他的实战经验总结为“谋、定、动”三字诀,这个方法不仅适用于 Claude Code,对其他 AI 编程工具也同样有效。

1. 谋:需求聊透,确保思路清晰

这是整个流程中最重要的环节。在开始编码前,你需要像产品经理一样,将自己的需求文档化,并和 AI 进行反复沟通,直到双方都完全理解。

- 将需求文档化:首先,用自己的话将需求详细写出来,这能帮助你理清思路,发现逻辑上的漏洞。

- 与 AI 反复沟通:像和一个真人伙伴聊天一样,让 AI 参与进来,它可能会提出一些你没有想到的问题。

- 让 AI 复述需求:最后,让 AI 复述一遍你的需求,确保你们的理解是对齐的。如果后续出了问题,可以快速定位是理解偏差还是执行错误。

小技巧:使用 OPUS 模型处理复杂需求,并在手机备忘录中详细输入需求,如“实现支付功能,需要支持支付宝、微信、银行卡支付,核心功能包括支付订单、状态管理、退款等。”

2. 定:拆分任务,规划清晰路径

需求聊透后,就需要将大任务拆解成可执行的小任务。这个阶段就像导航一样,为你的项目规划出清晰的路径。

- 让 AI 列出计划:向 Claude Code 提出请求,让它根据需求文档列出详细的执行计划,并标注出哪些任务可以并行执行。

- 形成渐进式 To-Do:把这些任务整理成一个待办清单,方便后续逐步执行。

3. 动:快速执行,全速前进

当你有了清晰的计划后,就可以让 Claude Code 开启狂飙模式了。不要犹豫,大胆地让它去执行,因为有 Git 帮你兜底,出了问题可以随时回滚。

- 出现错误时的处理:如果 Claude Code 执行错误,你可以按

ESC键中断任务,然后重新输入修正后的需求。如果只是小偏差,可以输入微小的补充指令,让 AI 在下一次调整中进行修正。 - 清除记忆:如果 AI 显得不够“聪明”时,可以使用

clear命令清除它的记忆,然后通过引用之前生成的 To-Do 文档来重新启动任务。

提升 AI 编程效率的提示词技巧:不再是玄学

有效的提示词是驱动 AI 编程的关键。虽然不需要复杂的“提示词工程”技巧,但一些核心原则能让你的 AI 伙伴瞬间开窍。

1. 言简意赅,正面表达

- 不要使用复杂的框架:过于复杂的框架反而可能误导 AI。保持简单、直接,把任务说清楚就行。

- 多用正面表达:告诉 AI “要做什么”,而不是“别做什么”。例如,“使用明确的 TypeScript 类型”、“提取公共逻辑为函数”,而不是“不要写重复代码”。正面的表达能给 AI 指明方向,让它知道该如何行动。

2. 深度思考,解决复杂问题

- 使用“

think hard”咒语:在处理复杂问题时,可以使用think hard、think harder、甚至ultra think这类命令,强制 AI 进入深度思考模式。这就像人类在思考时一样,花更多时间分析问题,答案会更准确。 - 搭配链式思考:如果问题非常复杂,可以将

ultra think与链式思考(Chain of Thought)结合。先让 AI 把问题分解成若干个小步骤,如“理解业务系统”、“设计订单状态机”等,然后一步步解决,这样可以有效避免超时。

3. 提供生产级标准,优化长文本

- 提前说明标准:在开始前,明确告诉 AI 你对代码的要求,例如“代码要健壮、可维护、可扩展”,“要适用于所有合法输入”。这能有效降低 AI 投机取巧,只写出应付测试代码的概率。

- 长文本优化:如果你需要粘贴很长的错误日志或文档,记住“内容在前,指令在后”的原则。先贴上文本,再给出指令,这样 AI 的理解效果会好很多。

AI 编程的边界在哪里?并非要替代程序员

很多人担心 AI 编程会替代程序员,但事实并非如此。作者总结了 AI 编程的三个核心要素,帮助我们更理性地看待这一变革:

- 大模型:这是能力的天花板。AI 编程工具的能力,取决于底层大模型的强大程度。就像 F1 赛车手也无法让普通轿车跑出 F1 的速度一样,大模型的硬性限制决定了 AI 能否写出复杂、顶级的代码。

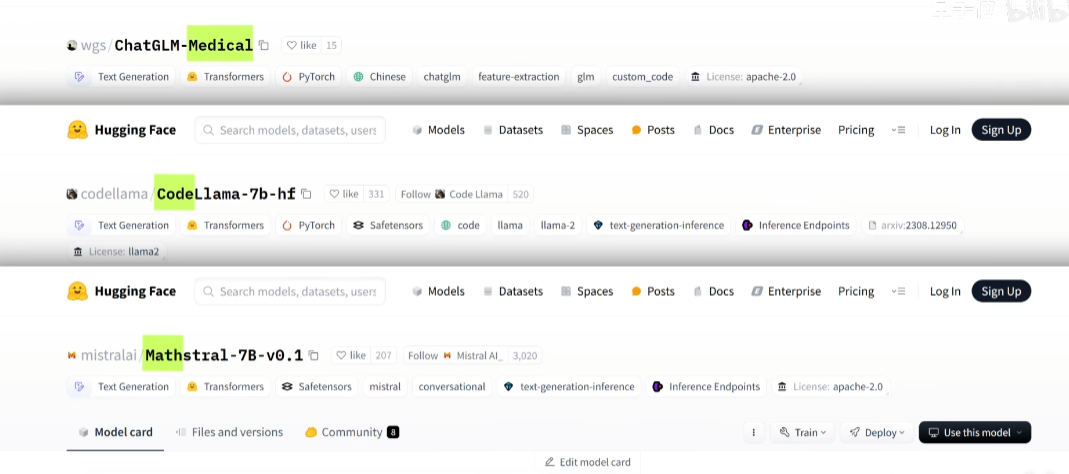

- 工具(工程):这是能力的落地壳。Claude Code、Cursor 等工具,本质上都是大模型的套壳。它们的作用是优化交互、管理上下文,但无法突破大模型的限制。Claude Code 擅长缩短人与大模型之间的距离,让指令的下发更加高效。

- 人(工程师):这是创新的核心。AI 编程不是替代人,而是成为人的超级助手。工程师在其中扮演定义者(清晰描述需求)、把关者(审核代码质量)和创新者(提出关键架构和算法)的角色。AI 可以处理常规功能的实现、代码重构和文档生成,但真正的创造性工作,依然需要人类的参与。

我认为:

编程之变,恰如摄影从胶卷到数码的革命。旧时的程序员,如同手持胶卷相机的摄影师,每一行代码都需深思熟虑,每一个 Bug 都靠经验与直觉来定位。他们对底层原理烂熟于心,如同摄影师对光圈快门了如指掌。那是一个精雕细琢、步步为营的时代。

然而,我们已进入数码时代。AI 编程工具如 Claude Code,便是那数码相机。它能快速生成多个版本,即拍即看,让程序员可以快速迭代。核心技能不再是“从零开始”的敲打,而是“描述需求”的能力,是甄别好坏代码的眼光,是后期处理的智慧。这并非说基础不重要了,摄影师依然要懂光影构图,程序员也依然要理解核心原理。只是,我们的创作方式、思考路径,乃至解决问题的手段,都已彻底改变。

AI 永不眠,我们亦不必回到那个“胶卷编程”的时代。能够亲历这场变革,我们是幸运的,因为我们正站在一个新的创作起点。

,,,,

© 版权声明

文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。